中山大学研究院与研究生教育发展

中山大学研究院成立于1935年6月1日,是当时经教育部批准成立的第一批国立大学研究院。

1. 研究院成立经过

早在20世纪20年代后期,中山大学研究生教育就开始陆续发展。学校成立之初,为便利师生研究,分设各种研究机构。这些研究机构除了供教员研究外,还挑选各学系毕业生作为助教留校研究。其中文史学研究所、教育研究所在1932年招收大学毕业生为研究生,研究院由此具备一定规模。这为中山大学研究生教育奠定了良好基础。

1935年学校在册的研究机构

| 设立时间 | 研究机构 |

| 1927年 | 教育研究所、细菌研究所、解剖学研究所、病理学研究所、生理学研究所、两广地质调查所、稻作试验场 |

| 1928年 | 农林植物研究所、文史学研究所、化学工业研究所、药物学研究所 |

| 1930年 | 土壤调查所 |

| 1931年 | 法学院研究室 |

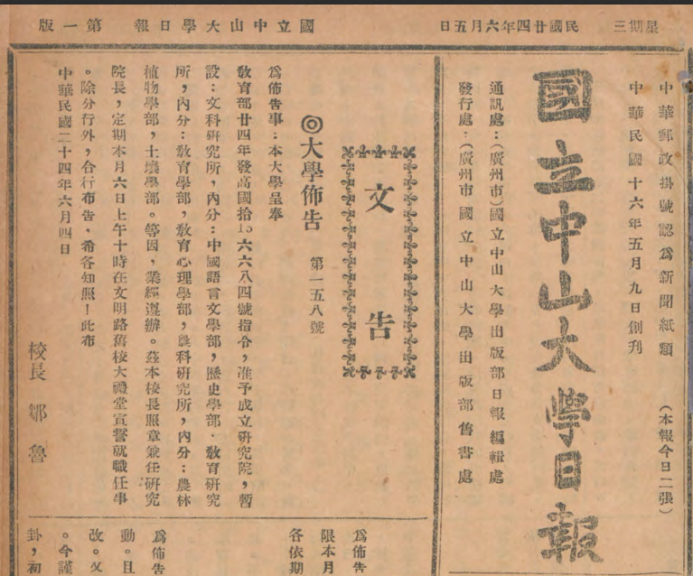

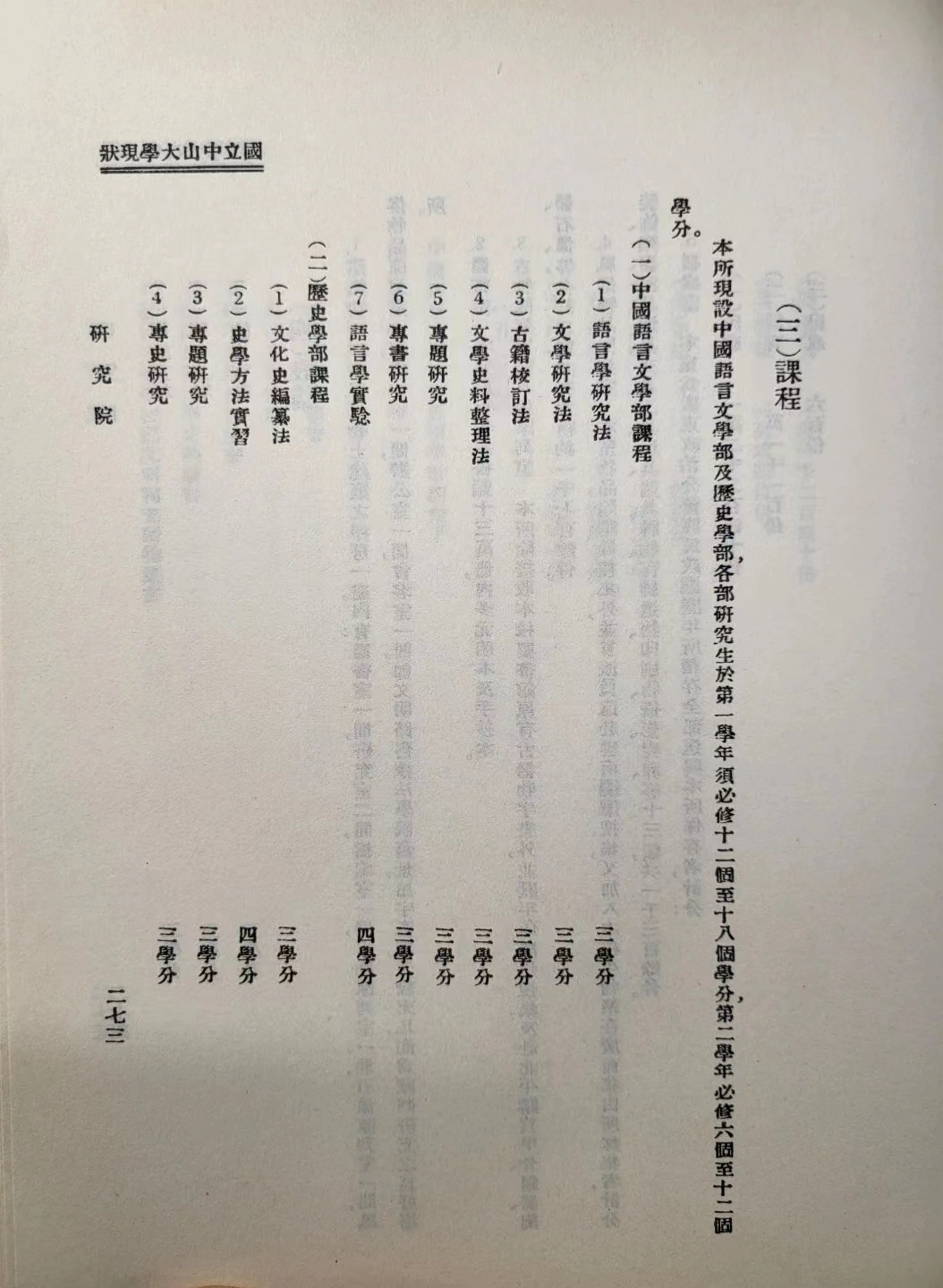

中山大学教育层次的拓宽是从1935年成立研究院开始的。1935年,为切实发展研究生教育,学校于4月呈请教育部将各研究所酌情改组,成立研究院。6月1日,教育部指令准予成立。研究院暂设立文科、教育、农科三研究所,并下设学部:文科研究所内分中国语言文学部、历史学部,教育研究所内分教育学部、教育心理学部,农科研究所内分农林植物学部、土壤学部,由校长照章程兼任研究院院长。自此,学校形成了完整的高等教育体系,同时具备本科和研究生教育体系,并开展研究生的系统培养教育。

2. 三大研究所研究计划及研究生培养方案

文科研究所

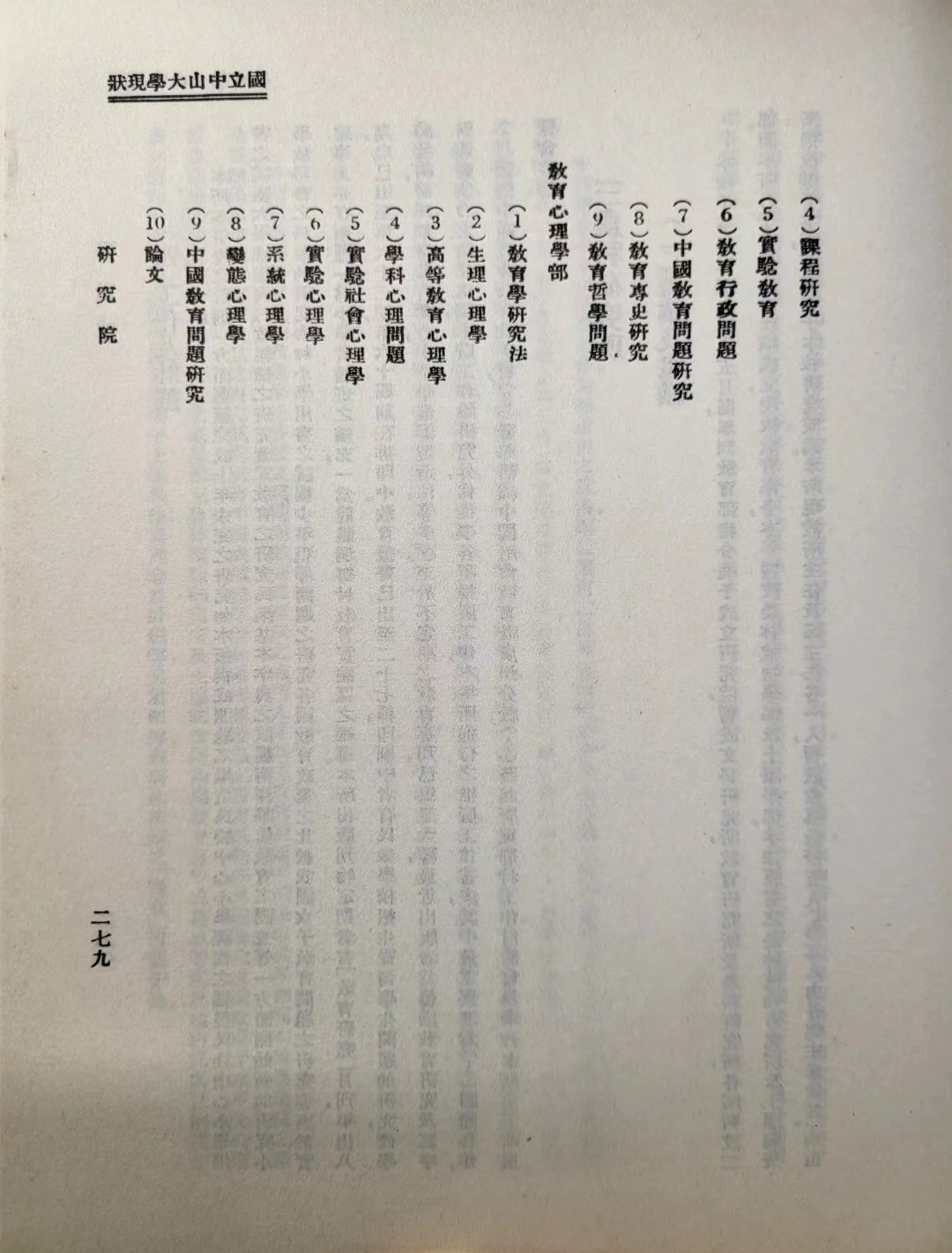

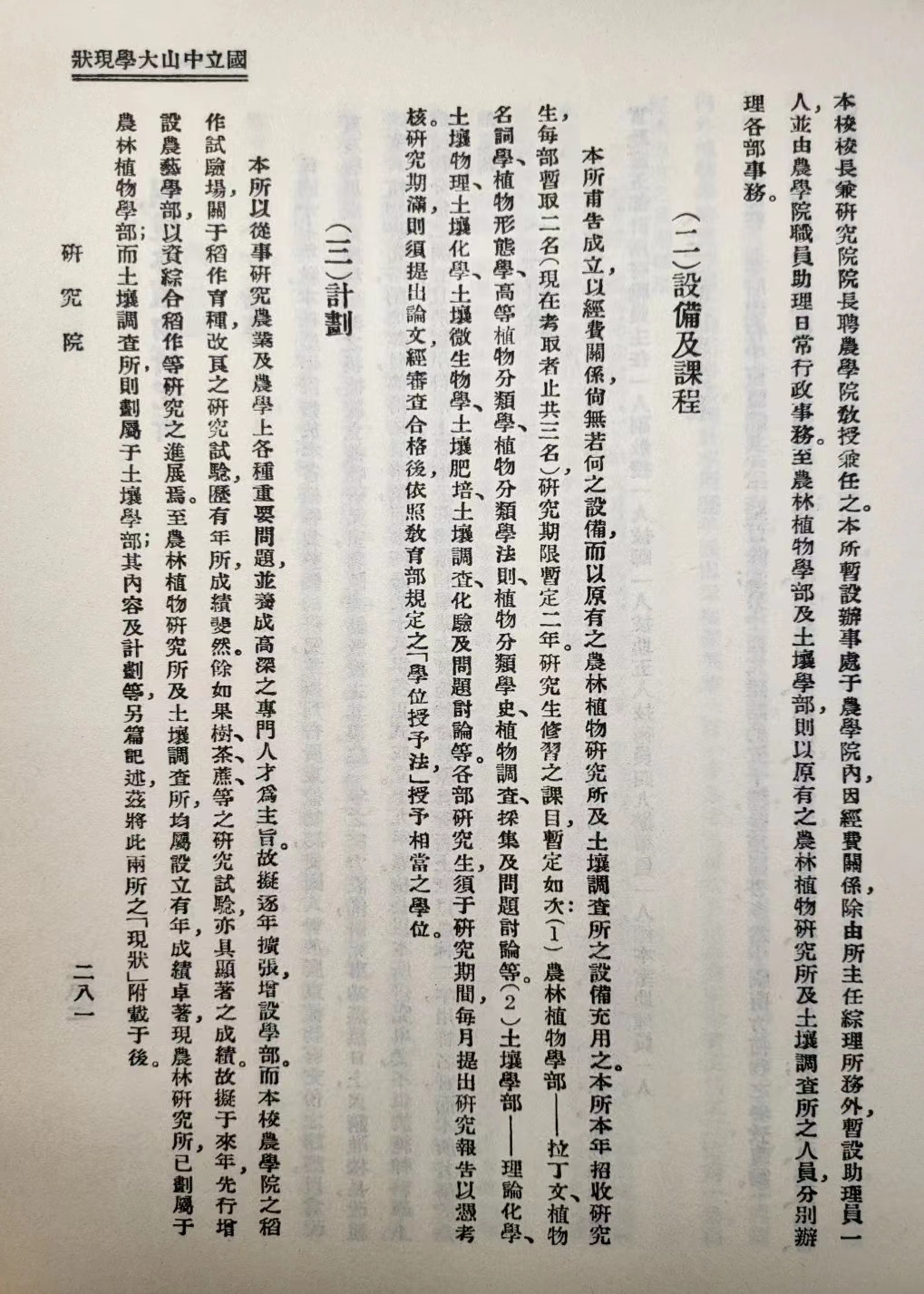

教育研究所

3. 研究院系统培养教育

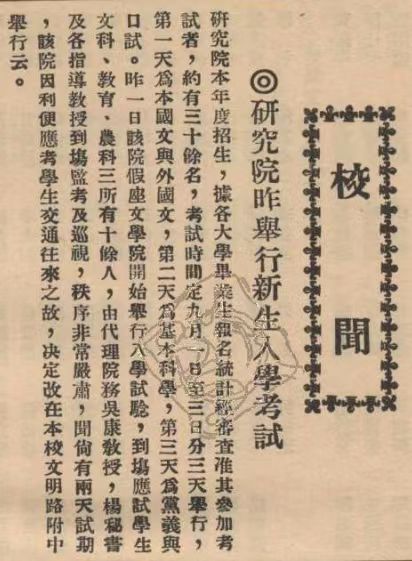

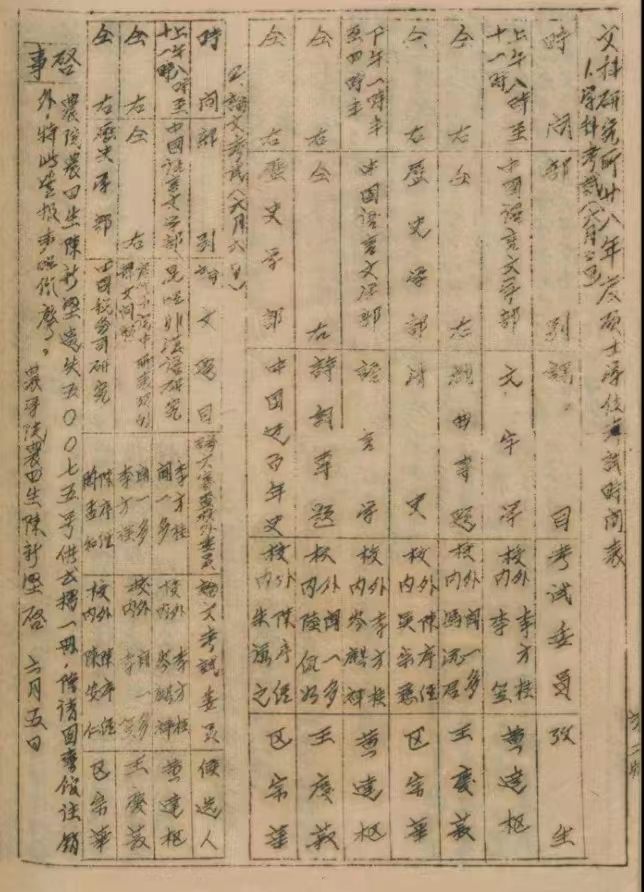

1935年起,研究院开始系统地负责研究生的招生、考试和培养。首届招生于1935年9月1日至3日在广州本校、上海交通大学、北京大学、三处分别举行。本次应考学生共十九名,由研究院函请各研究所教授评阅,根据成绩录取研究生十名。

1935年研究院招生录取情况

| 研究所 | 学部 | 录取人数 |

| 文科研究所 | 中国语言文学部 | 2 |

| 历史学部 | 2 | |

| 教育研究所 | 教育学部 | 2 |

| 教育心理学部 | 1 | |

| 农科研究所 | 农林植物学部 | 2 |

| 土壤学部 | 1 | |

| 总计 | 10 | |

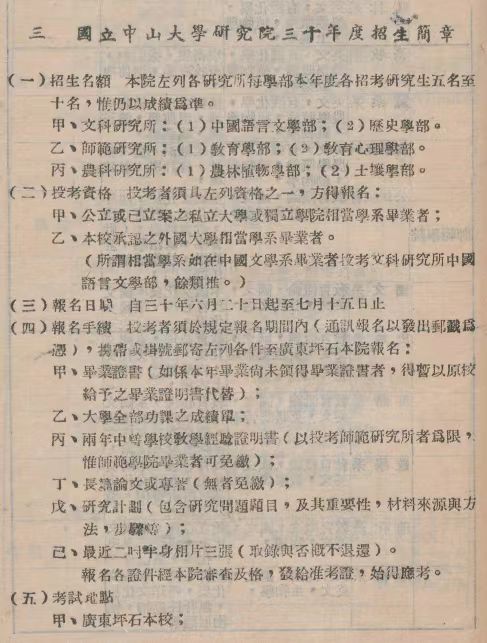

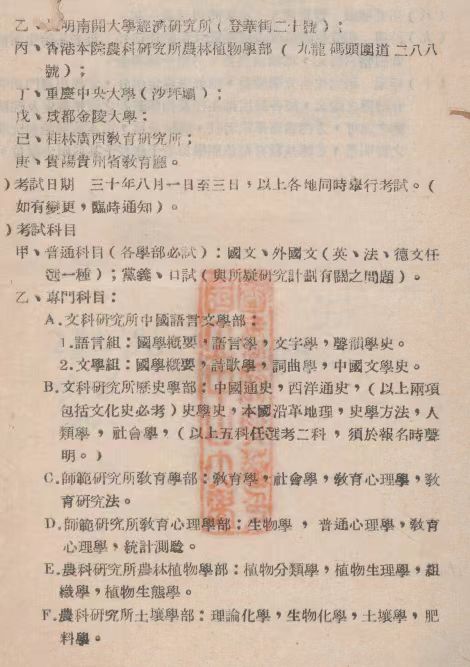

抗战时期,中山大学辗转澄江、坪石期间仍继续招收研究生,弦歌不辍。1939年研究院招生简章亦是借四川大学校刊代为刊登。

兪兀桂在1944年第87期《读书通讯》发表的《中山大学研究院在坪石》一文中描绘了当时研究院在坪石的艰苦条件,所租的房子是一座破旧的会馆,在1943年曾两度有一半浸没在水里,房间光线不充足,图书资料匮乏,每月津贴仅够糊口。但在此条件下,研究院仍克服困难,至1944年,《文科研究所专刊》《民俗》《教育研究》刊物仍保证按期出版。

广东坪石办学期间,1941年研究院招生简章

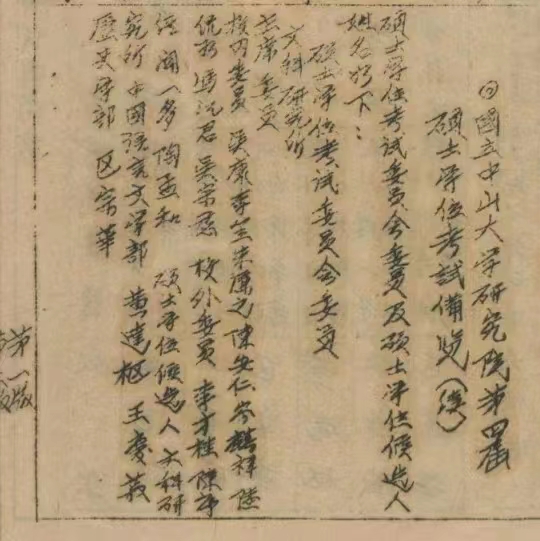

该时期研究生培养学制多暂设为两年,并专设硕士考试委员会,分为校内委员和校外委员,陶孟和、陈序经、李方桂、闻一多等著名学者就曾担任国立中山大学研究院硕士学位考试委员会的校外委员。

学校要求研究生期满前,“须修完规定学分,并提出专门研究确有创获之论文,经各该所部主任及指导教授之严格审定及院务会议之认可,方可参与毕业考试”(1941),可见研究院对创新人才培养的重视。

1939年国立中山大学研究院第四届硕士学位考试备览

中山大学研究生教育在发展之初以各研究机构为基础,在1935年改组为研究院,其后1947年经历了建制撤销、恢复各研究所,至1986年4月正式成立研究生院,再到如今形成学科门类齐全、培养规模庞大的研究生教育体系,充分发挥其在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面的重要作用。

高松校长在2023 年学校春季工作会议上的报告指出,我校研究生教育有着悠久而光辉的历史。从上世纪 20 年代学校创办时起,学校就开始依托语言历史学研究所、教育研究所、两广地质调查研究所、解剖学研究所、病理学研究所、稻作试验总场、植物研究室等研究机构,培养自己的研究生。1935 年,中大开始设立研究院,由研究院系统地负责研究生的招生、考试和培养,当时即已成为我国最早设立的三所大学研究院之一。新中国成立后,特别是改革开放以来,中大研究生教育一直紧跟国家发展的现实需要,从1978年10月率先恢复研究生招生,到1986年4月,经国务院批准,正式成立研究生院,再到如今形成学科门类齐全、培养规模庞大的研究生教育体系,在曲折前进中实现了格局性的跨越发展。

近年来,学校抓住国家实施“双一流”建设战略的历史性机遇,主动加快融入“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区建设等国家和区域战略发展格局,围绕立德树人根本任务要求,推动研究生教育发展开启新的篇章。